Новости

Из-за большого количесвта почитателей чудотворной иконы к часовне стекалось все больше народа, и в 1894—1898 годах была построена Церковь Божией Матери Всех Скорбящих Радости, разрушенная в 1933 году (сохранилась лишь часовня), восстановлена в 2021 году. А затем в самом начале века деревянная часовня стала каменной.

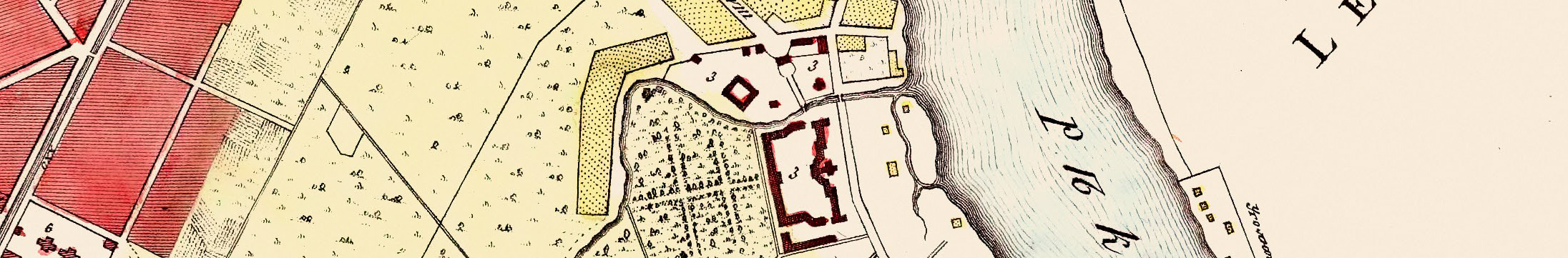

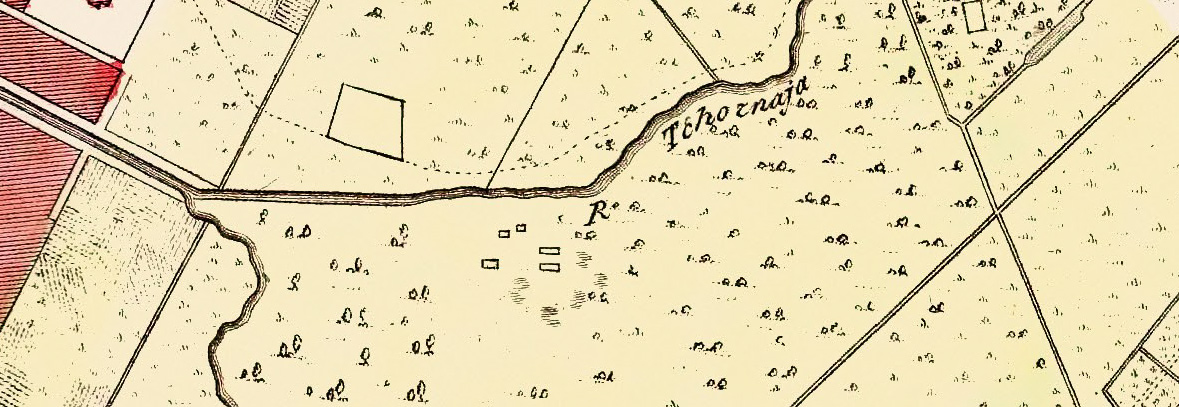

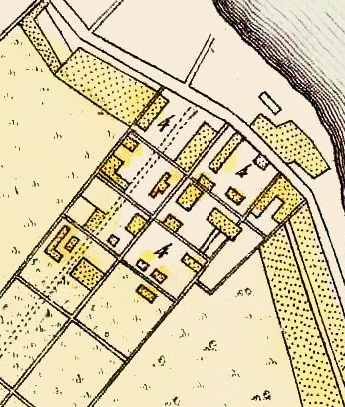

Перед нами эволюция облика этого ансамбля

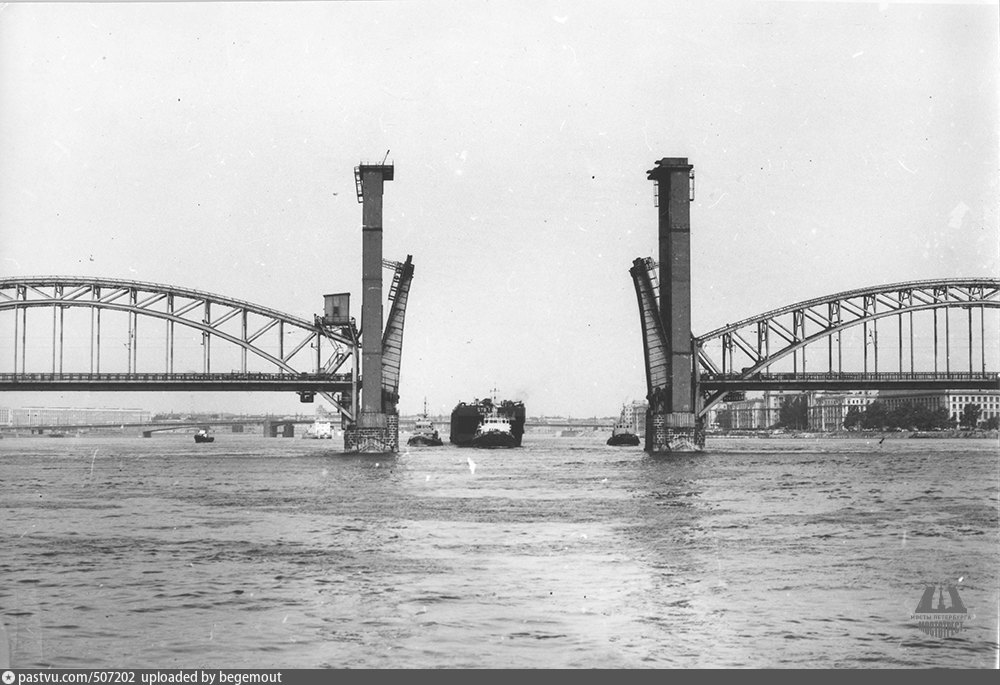

Рассмотрите фотографии и попробуйте определить на месте, который из мостов был построен раньше.

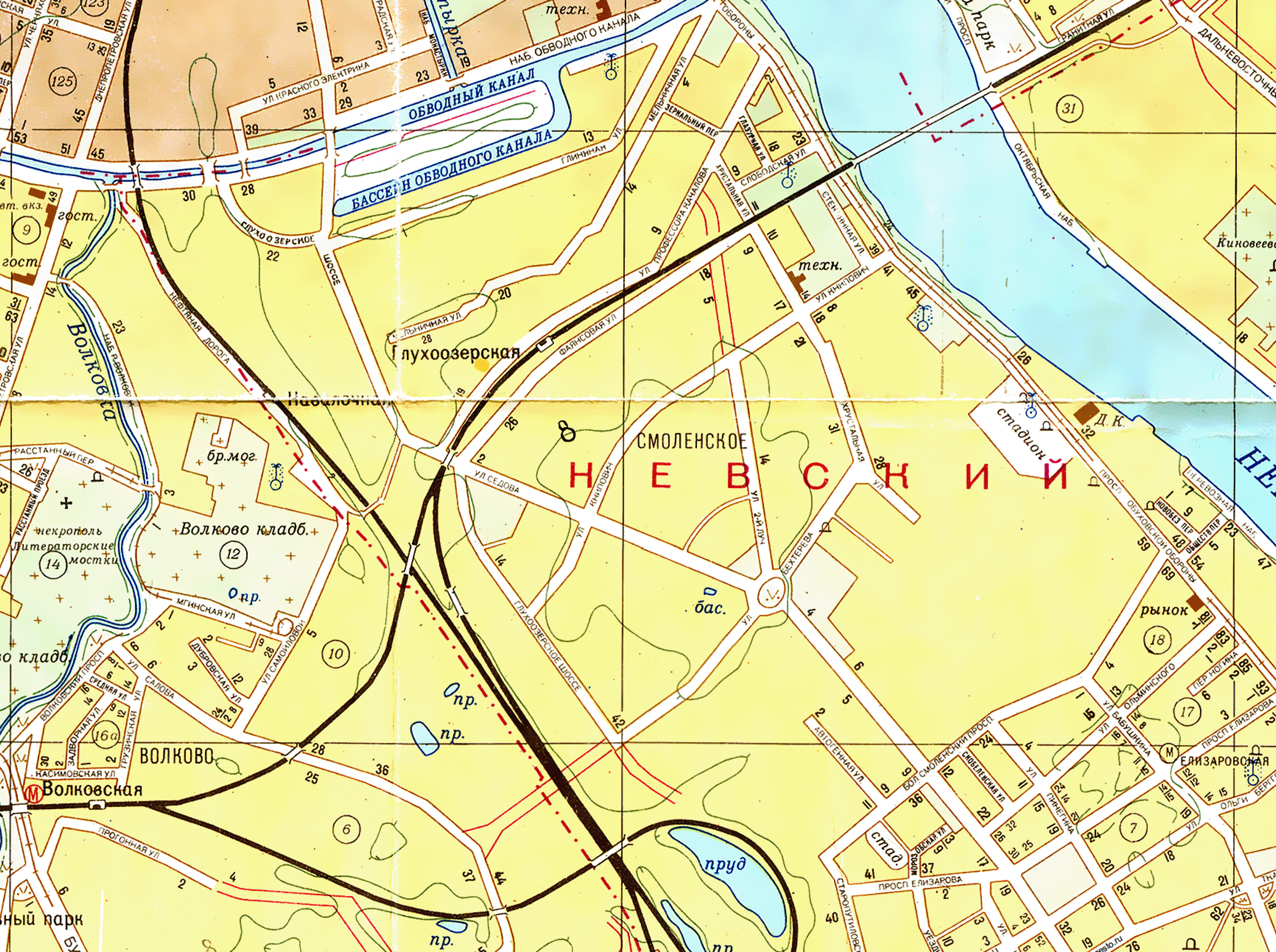

Обуховская оборона — открытое политическое выступление российских рабочих под Санкт-Петербургом (одно из первых в истории страны), переросшее 7 (20) мая 1901 года в столкновение с полицией и войсками.

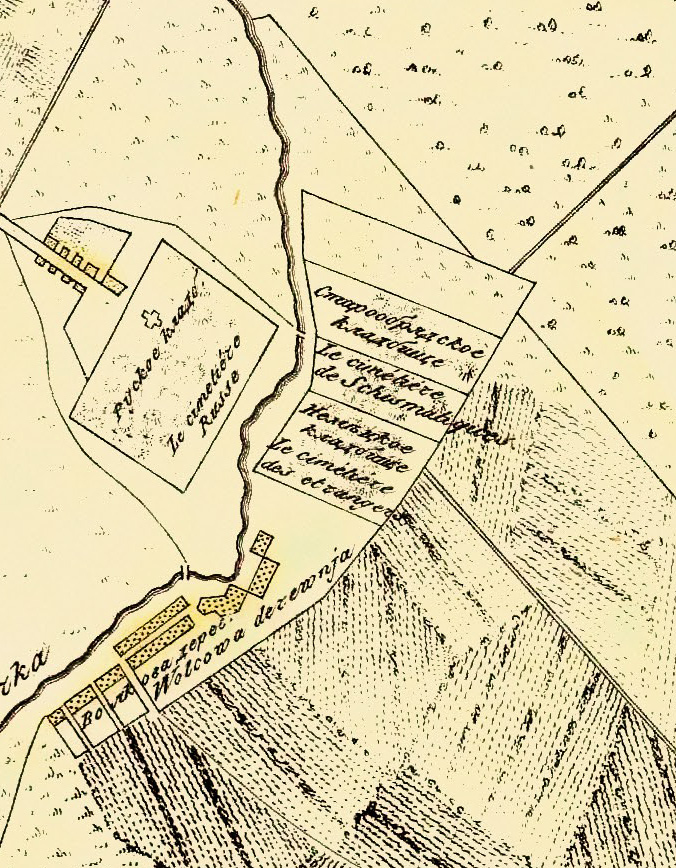

Стачка произошла в мае 1901 года в окрестностях Петербурга (точнее, в селе Александровском Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии) с участием рабочих нескольких предприятий Невской заставы. В центре событий находился Обуховский сталелитейный завод.

Следствие по факту беспорядков на Обуховском заводе и в селе Смоленском, начатое 8 мая, длилось до конца июля 1901 года. Были опрошены тысячи людей, в качестве свидетелей привлечены 400 рабочих и 60 городовых и жандармов. Результатом кропотливой работы было обвинение 37 человек (возраста от 16 до 36 лет) по статье 262 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных «Явное против властей, правительством установленных, восстание». Над участниками Обуховской обороны был организован суд, проходивший при закрытых дверях. Приговор оглашён 28 сентября 1901 года. Семеро подсудимых были приговорены к тюрьме, 20 человек — к арестантским ротам, Гаврилов и Ермаков — к каторге (6 и 5 лет). Восемь человек были оправданы. Кроме того, большинство из 800 арестованных (в том числе не принимавших участия в схватке) были высланы из Петербурга в административном порядке.

Памятный знак на проспекте Обуховской Обороны, дом 108/2

А сразу за домом, где было панно, во дворе (под углом) находится Отель Art Deco Nevsky – бывший магазин Императорского Стеклянного завода – это одно из самых старых сохранившихся зданий в наших окрестностях, построенное в 1825 г.

Каланчовая система сигнализации активно используется в Петербурге в 19 веке. Однако уже в 1860-е годы ей на смену пришел телеграф. В 1886 г. Петербурге было 570 пожаров, из них «усмотрено с каланчи» – 135 пожаров.

А.Д. Львова и уставы внутренней и гарнизонной службы в войсках.

В уставе внутренней службы вышеуказанной инструкции были определены обязанности часового на каланче из восьми пунктов, в которых говорилось, что для наблюдения за окружающей местностью, на случай возникновения пожара, ставился на каланчу часовой. На этот пост назначались преимущественно старослужащие (по одному человеку) хорошо знавшие местность и умевшие отличить пожарный дым от обычного. Молодых же служителей ставить на каланчу строго воспрещалось.

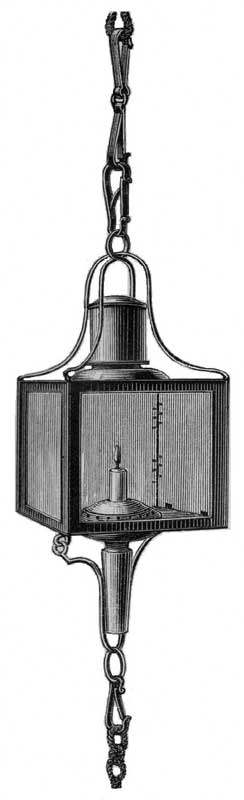

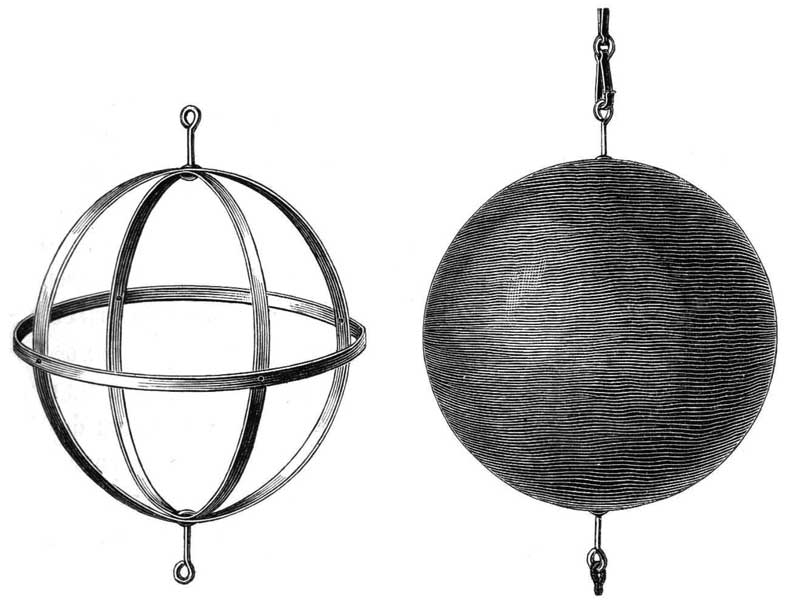

Система световой сигнализации:

На снимке 1863 года башня Городской думы в СПб, со второй половины XIX века служившая пожарной каланчей.

Судя по таблице, пожар в зоне ответственности Александро-Невской пожарной части.

Здание Шлиссельбургской пожарной части построено в 1861 г., а так выглядела ее команда в первой половине 20 века:

Мадларкингом в нашем районе занимается краевед Ника Артемьева - создательница проекта "Стеклянный городок" и жительница одноименного исторического района Петербурга. Ссылка на ее проект: https://vk.com/glassgorodok

Фотографи взята со страницы проекта ВК

Конечно, на нашем берегу мождно найти множество стелклянных изделий, намытых рекой.

А вот в других районах самая частая находка вдоль берега - кирпичи с клеймами, так как кирпичных заводов в Петербурге было огромное количество в силу большой потребности города в строительном материле и простоты самого завода - сараи да печь с трубой для обжига.

От заводов сейчас остались только руины труб

Но и здесь кирпичи тоже встречаются, так как привозились сюда для строительства.

Примеры клейм

-

Долго шел четвертый номер,

На площадке кто-то помер,

Не доехал до конца,

Ламца-дрица-гоп-цаца.

- Трамвайные перевозки сначала были налажены в зимнее время по льду Невы, поскольку это не нарушало договора, предусматривавшего использование конно-железными дорогами исключительно петербургских улиц. Только в 1907 году, по окончании действия пресловутого договора, началось триумфальное шествие нового вида общественного транспорта — электрического трамвая по улицам Петербурга.

- Впрочем, Трамвай в фольклоре оставался таким же, как и вагоны конно-железной дороги, — неуклюжим, медлительным и опасным. Подстерегавшаяся на каждом шагу опасность рождала соответствующий фольклор. «Послушайте, господин! Как мне попасть в Обуховскую больницу?» — «Видите, вон трамвай идет?» — «Понимаю. Нужно сначала попасть на него». — «Нет, под него».

- Благодаря трамваю ленинградская фразеология обогатилась такой идиомой, как «Метр с шапкой». В 1930-х годах правом на бесплатный проезд в трамваях обладали дети ростом до одного метра. Эта высота соответствовала высоте кондукторской кабинки. Каждый подозрительно высокий ребенок подвергался замеру. Оплачивать проезд должен был всякий, кто хоть на шапку, но все-таки выше кабинки.

- По одной из версий именно паровая конка за Невской заставой поспособствовала созданию одного из самых известных браков в нашей истории – В.И. Ленина и Н.К. Крупской. Надежда Крупская преподавала в вечерне-воскресной школе для рабочих, и зимой 1894 года попала на нелегальную политическую «сходку», где должен был присутствовать «один очень интересный человек». Это и был Ленин. Впоследствии они много раз встречались за Невской заставой, в том числе добираясь до нужных мест в конке.

(по материалам книги Н.А. Синдаловского «Петербургский фольклор»)